“Donde el río secará para callar”

Hace más de quince días que el río Dolores en la localidad de San Esteban es un camino de piedras que se hunde. Debajo del puente que conecta ambos lados del pueblo, el agua calló por lo bajo, calcinada en la superficie. Emiliano Rivarola y Sofía Sánchez, especialistas en cuencas, explican qué es lo que pasa cuando el río calla.

El camino se hace de invierno, la voz del agua brota en algunas partes que recorre el río Dolores en la localidad de San Esteban. El olor a humedad, dejó su vestigio entre las rocas, juncos y arbustos que bordean la memoria del río. Hace tiempo que la población de San Esteban y Dolores no vivía algo así, ni siquiera la falta de agua en sus casas. ¿Por qué el río apenas brota? ¿Hay alguna una relación con los incendios del 2024?

Emiliano Rivarola es Geólogo y junto con Sofía Sánchez, Ingeniera Agrónoma de la Universidad Nacional de Córdoba, comparten sus análisis después de llevar a cabo investigaciones durante años, vinculadas a las cuencas hidrográficas: ese área del territorio donde toda el agua que se genera drena hacia el mismo cuerpo, como un río o un lago.

Ambos detallan cómo las causas de la sequía del río Dolores son múltiples: desde el aumento en el consumo del agua y la pérdida de bosques, hasta el crecimiento poblacional, el efecto invernadero y los recurrentes incendios forestales.

“Una cuenca -comienzan- se caracteriza por tener elementos geográficos y biológicos relacionados entre sí. Es una unidad fundamental para la gestión y planificación del uso del suelo, los recursos hídricos y la conservación del ambiente. Las cuencas trascienden los límites políticos, es por ello que la gestión de una cuenca requiere un enfoque integral y sostenible, que considere las necesidades económicas, sociales y ambientales de la región”.

En la actualidad, el concepto de cuenca fue variando y hoy se la define como “cuenca hidrosocial” y se habla del “ciclo hidrosocial del agua”, dicen Sofía y Emiliano. Esta apreciación contempla la influencia de la actividad humana en lo que comúnmente se conoce como “ciclo hidrológico”.

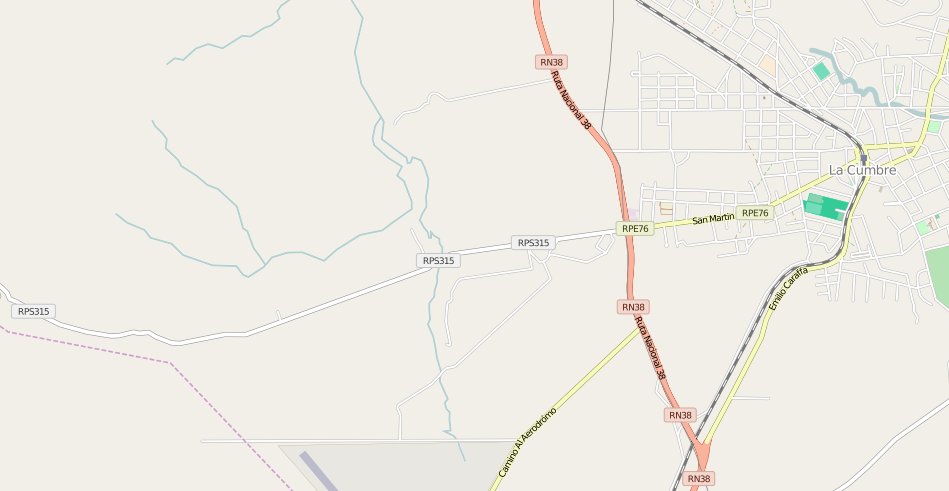

El río Dolores, es una subcuenca, que pertene a la cuenca de Cruz del Eje, -sistema de Salinas Grandes-, situada al noroeste de la provincia de Córdoba. “Su nombre se debe a que el río Dolores es su colector principal y el punto de salida es el dique El Cajón, ubicado en la localidad de Capilla del Monte. Luego de alimentar el embalse, el río Dolores sigue hacia el Norte y pasa a llamarse río San Marcos”, dicen y explican que el afluente principal del Dolores es el río Calabamumba, que escurre desde las espaldas del Uritorco.

En la memoria más reciente de las poblaciones que abarcan Los Cocos, San Esteban, Dolores, Capilla del Monte, Charbonier y San Marcos Sierras, los incendios siguen siendo esa cicatriz oscura que bordeó el pellejo del paisaje. “Los incendios impactan de diversas maneras, en general desequilibran los ecosistemas y reducen la biodiversidad, ya que tanto plantas como animales mueren o pierden su nicho ecológico y se ven forzados a migrar”, dicen Sofía y Emiliano.

Pensar en los ciclos hidrológicos, implica también pensar en los procesos acumulativos del desgaste y la erosión de los suelos. El problema -explican- es que los suelos tardan entre miles y cientos de miles de años en formarse en una región, dependiendo de varios factores naturales.

“Los incendios que debilitan y degradan los suelos y los procesos erosivos que generan pérdida de suelo, son prácticamente instantáneos en comparación con los procesos generadores de suelos (conocidos como pedogénesis). Por eso, este desbalance es muy difícil de revertir en una región que se incendia año tras año. Las miles de hectáreas de suelo que se pierden, son miles de años perdidos en horas, en días”.

La tierra perdió su manto. Esa capa superficial del suelo no existe. Todo queda expuesto. El agua se resbala desde la montaña lastimada. La arena, el limo, la arcilla, pueden deslizarse a través del agua (erosión hídrica) y el viento (erosión eólica). El monte y el río callaron: “sin vegetación ni mantillo, el agua de lluvia no se infiltra en el suelo de manera eficiente, fluye sobre la superficie. Esto aumenta la escorrentía superficial y las probabilidades de que se generen inundaciones y crecidas en áreas cercanas, incluso ante lluvias ordinarias que antes no generaban este tipo de fenómenos naturales”.

Ahora, las piedras dejan ver sus formas moldeadas por el agua. Respiran el aroma del cielo, están más cercas de las nubes. El fuego es un vestigio casi perenne sobre la tierra. Si los incendios son recurrentes, dicen Emiliano y Sofía, los ecosistemas afectados pueden experimentar transformaciones significativas: “los bosques pueden convertirse en fachinales, matorrales dominados por arbustos o incluso en sabanas, donde predominan los pastos”.

Un panorama apocalíptico, pero real. El suelo ha perdido sus poros para almacenar el agua como una esponja, para moverse hacia lo profundo, para cargar las napas freáticas y los acuíferos. “Este cambio en la estructura del ecosistema conlleva a la pérdida de especies vegetales y animales, lo que reduce la biodiversidad y altera el equilibrio ecológico”, mientras que:

“El proceso de erosión y degradación ambiental, exacerbado por los incendios, puede derivar en la desertificación del suelo. Incendiar los bosques implica directamente una pérdida en las reservas de agua, además de que consumimos cantidades exorbitantes de este bien común para apagar los incendios. Lo cual nos ubica en una situación en la cual todo lleva a la escasez de agua”, aseguran.

***

El escenario para comenzar a entender lo que aflora a simple viste, es mucho más profundo, lleva ciclos largos que comienzan a demostrar en la superficie los resultados.

Sofía y Emiliano detallan las multicausalidades de la sequía del Dolores, en un contexto complejo a nivel ambiental, donde el cuidado y la gestión sostenible de este bien común, desde los distintos estamentos estatales, también es imprescindible para el equilibrio de la vida:

1. El aumento del consumo de agua (pensemos en todas las actividades humanas que consumen agua, incluidas las campañas de combate de los incendios). En las temporadas de verano, en Punilla se registran aumentos poblacionales que en algunos casos llegan a duplicarse, en una región semiárida donde el recurso hídrico es escaso por naturaleza. Este proceso se repite año tras año, estresando el sistema hidrológico que sustenta la vida en Punilla.

2. La falta de bosques altera al ciclo hidrológico, que se inicia con la transpiración de las plantas y la evaporación del agua hacia la atmósfera (evapotranspiración). Algunos los llaman «bosques generadores de nubes». Estos procesos desempeñan un papel fundamental en la regulación de la humedad y en el equilibrio del agua en el medio ambiente, siendo esenciales para la dinámica del ciclo hidrológico-hidrosocial.

3. Estamos en una zona semiárida (las precipitaciones son escasas) y se ha observado que, en los últimos años, los efectos de las sequías esporádicas se han intensificado. Los aumentos de temperatura, ocasionadas principalmente por el aumento de los gases de efecto invernadero, han llevado a la intensificación de los efectos de las sequías.

4. La degradación del bosque y, el cambio de las coberturas vegetales, por incendios y por el aumento del área urbana (área impermeable), el agua de lluvia que no infiltra en el suelo, se pierde. De esta manera las reservas de agua subterráneas disminuyen.

****

El agua, deambula por debajo de los suelos que espolvorean al horizonte en esta región serrana. En estos tiempos, emerge el silencio desde lo que subyace y la ecuación es simple: “el sistema de aguas subterráneas está directamente asociado a los sistemas de aguas superficiales y se retroalimentan entre sí. Con el consumo excesivo -advierten Sofía y Emiliano- acompañado de grandes pérdidas de la capacidad de infiltración de las cuencas que abastecen las reservas, las sequías serán más severas y quizás más prolongadas”.

*Estas temáticas fueron abordadas en los trabajos finales de posgrado de Emiliano Rivarola (Geólogo, becario doctoral de CONICET) y Sofía Sánchez (Agrónoma, docente de la Facultad de Cs. Agropecuarias)

*Fotos: Euge Marengo