Cacerolazos en distintos puntos del país y concentración en el Congreso

Luego de la cadena nacional del presidente Javier Milei, hubo cacerolazos en distintos puntos del país, sobre todo en CABA donde se encolumnaron al congreso.

Miles de vecinos autoconvocados se congregaron durante la madrugada en la Plaza Congreso, en rechazo del Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU) anunciado por el presidente Javier Milei, que implica una profunda desregulación de la economía, deroga múltiples leyes y normativas y apunta a avanzar en la privatización de empresas públicas.

«La Patria no se vende» y «Paro general» son algunas de las consignas que cantaban los vecinos autoconvocados, que portaban banderas argentinas y cacerolas, y que comenzaron a marchar a la plaza tras escuchar el mensaje en cadena nacional del presidente Milei que se transmitió a las 21.

Sin presencia policial en los alrededores de la plaza Congreso, los ciudadanos realizaron la protesta en forma pacífica y solo algunos pocos se treparon a las rejas ubicadas en el frente del edificio del Congreso nacional.

Tras la difusión del mensaje presidencial, se comenzaron a registrar cacerolazos y bocinazos en diversos puntos de la ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, en tanto que cientos de vecinos comenzaron a marchar hacia el Congreso nacional.

Diversos videos difundidos a través de las redes sociales registraron la reacción en varias zonas del distrito porteño de personas que protestaron en sus balcones con cacerolas, mientras otros lo hicieron con bocinazos desde sus autos.

Las protestas en las calles de Buenos Aires se realizaron en la jornada en que se cumple el 22 aniversario del estallido social del 2001 que culminó con la renuncia del presidente Fernando de la Rúa y 39 muertos víctimas de la represión.

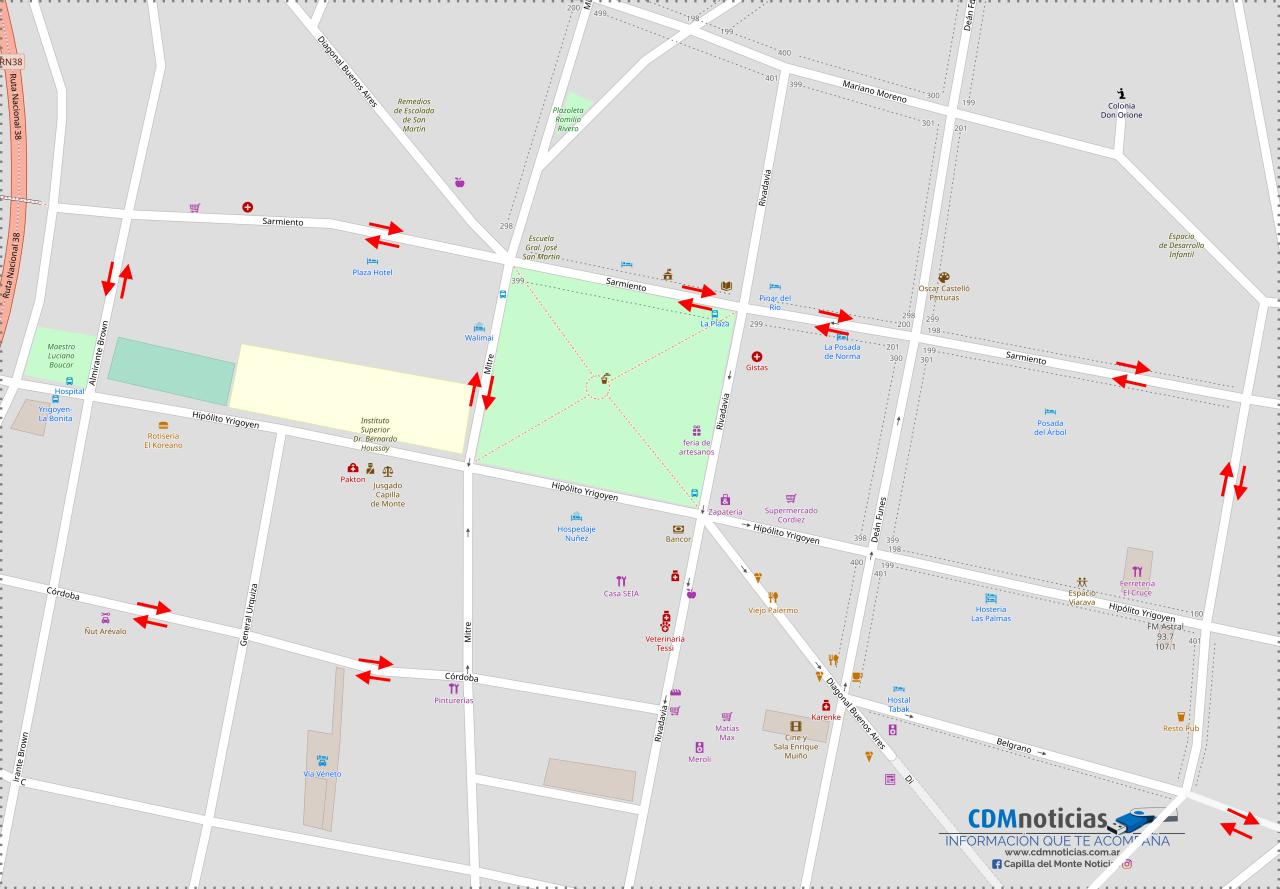

También hubo manifestaciones espontáneas en distintas provincias y ciudades del país como La Pampa, Córdoba, Bariloche y La Rioja.

Con información de Télam y TiempoAr